Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

Главные выставки этого сезона — «Рождение современного искусства. Сергей Щукин» (до 30 октября) и «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» (с 28 июня до 30 октября) — открылись одна за другой в Государственном Эрмитаже и Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Главная особенность проекта — то, что экспозиции восстанавливают максимально целостно коллекции Щукина и Морозова, произведения искусства из которых в 1950-е годы были перетасованы между Москвой и Петербургом. Это позволяет воочию увидеть, какой прорыв больше 100 лет назад совершили русские, покупая новую французскую живопись.

Автор книг о Сергее Щукине и Иване Морозове Наталия Семенова описывает их коллекции так: «Бессмысленно задаваться вопросом, чья коллекция была лучше: каждая по-своему хороша. Можно ли считать Щукина и Морозова конкурентами? Вряд ли. Не было случая, чтобы кто-то из них перехватил картину у другого, хотя в отношении некоторых художников их вкусы почти полностью совпадали. Разница состояла лишь в подходе к собирательству. Морозов предпочитал лучше „ждать, чем спешить и ошибаться“, как выразился Борис Терновец. Он был невероятно разборчив, обстоятелен, заранее обдумывал, какой работой представит каждого мастера, где именно повесит полотно и как оно будет сочетаться с другими. О таких вещах Сергей Иванович даже не задумывался. Его старшая дочь Екатерина вспоминала, что живопись приводила отца в возбуждение, и, если картина ему нравилась, он страстно хотел ее заполучить».

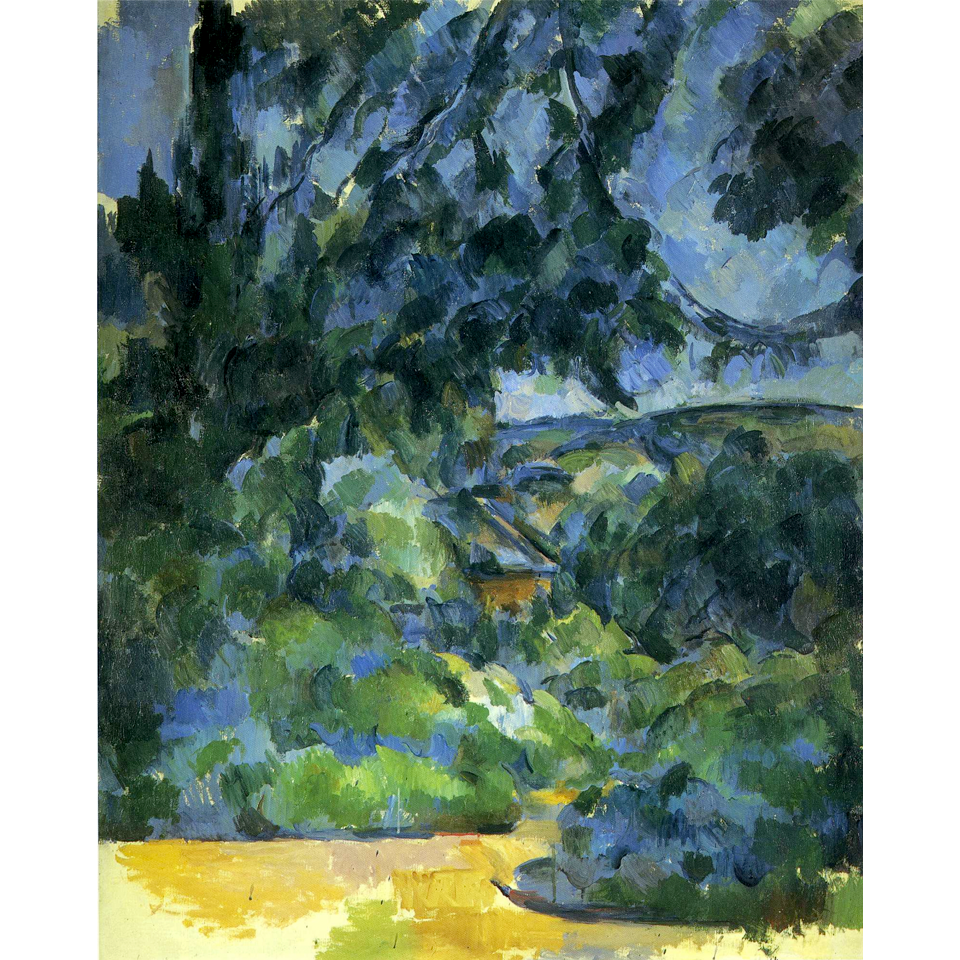

Около 1904–1906

Холст, масло. 101,5 х 82,5 см

Государственный Эрмитаж

По количеству картин в коллекции «отшельник из Экса» опередил всех. За семь лет Иван Морозов собрал настоящий музей Поля Сезанна, представив каждый из периодов его творчества. […] Иван Абрамович выбирал работы, которые были ему нужны для полноты коллекции, и не считался со средствами. […] История с покупкой «голубого Сезанна» — характерный пример морозовского подхода к коллекционированию: в упорных поисках нужной работы он доходил до абсурда, не занимал место на стене, точно зная, какая именно работа должна там появиться рано или поздно. […] В каталоге посмертной ретроспективы Сезанна Иван Морозов поставил против № 54 жирный знак вопроса. Три года спустя вопрос был снят. Пустовавшее место на стене занял «Голубой пейзаж». «Когда будут окончательно распроданы собрания Пеллерена и Воллара, чтобы судить о творчестве великого гражданина Экса, придется из Парижа ездить в Москву». Не случись 1914-го, а за ним и 1917 года, предсказание Сергея Маковского, несомненно, сбылось бы.

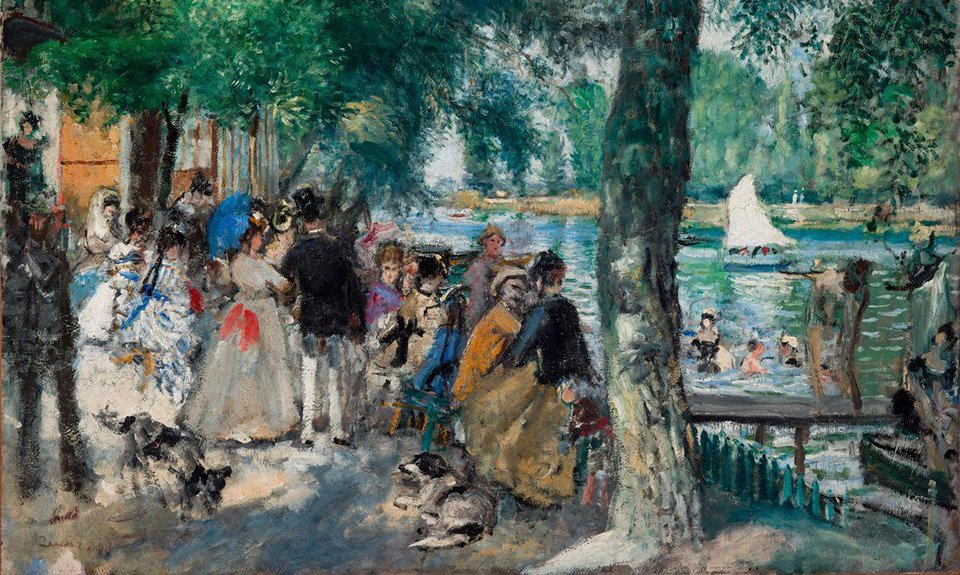

1868

Холст, масло. 59 х 80 см

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

В 1908 году Воллар (маршан Амбруаз Воллар. — TANR) продал Морозову «Лягушатник», один из трех вариантов прелестного мотива, который в 1869 году писали Ренуар и Моне, ставившие свои мольберты рядом на острове Круасси. Парижский пригород был известен не столько купальнями и ресторанами, сколько девицами легкого поведения. Во времена братьев Гонкуров, Золя и Мопассана, приезжавших сюда в поисках развлечений, этих дамочек называли grenouilles, лягушками, ибо они только и делали, что перепрыгивали от одного клиента к другому. Неудивительно, что ренуаровский «Лягушатник» в советские времена переименовали в «Купание на Сене». Беззаботная атмосфера привлекала в этот уютный уголок молодых Ренуара и Моне, на полотнах которых возникали юноши в белых брюках и канотье, дамы в светлых платьях с пышными юбками и парочки в лодках или за очередным неспешным завтраком на траве. Купить «Лягушатник», написанный до рождения самого термина «импрессионизм», было невероятной удачей, тем более что с каждым годом находить ранние работы Ренуара удавалось все реже.

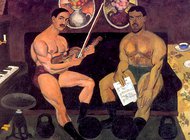

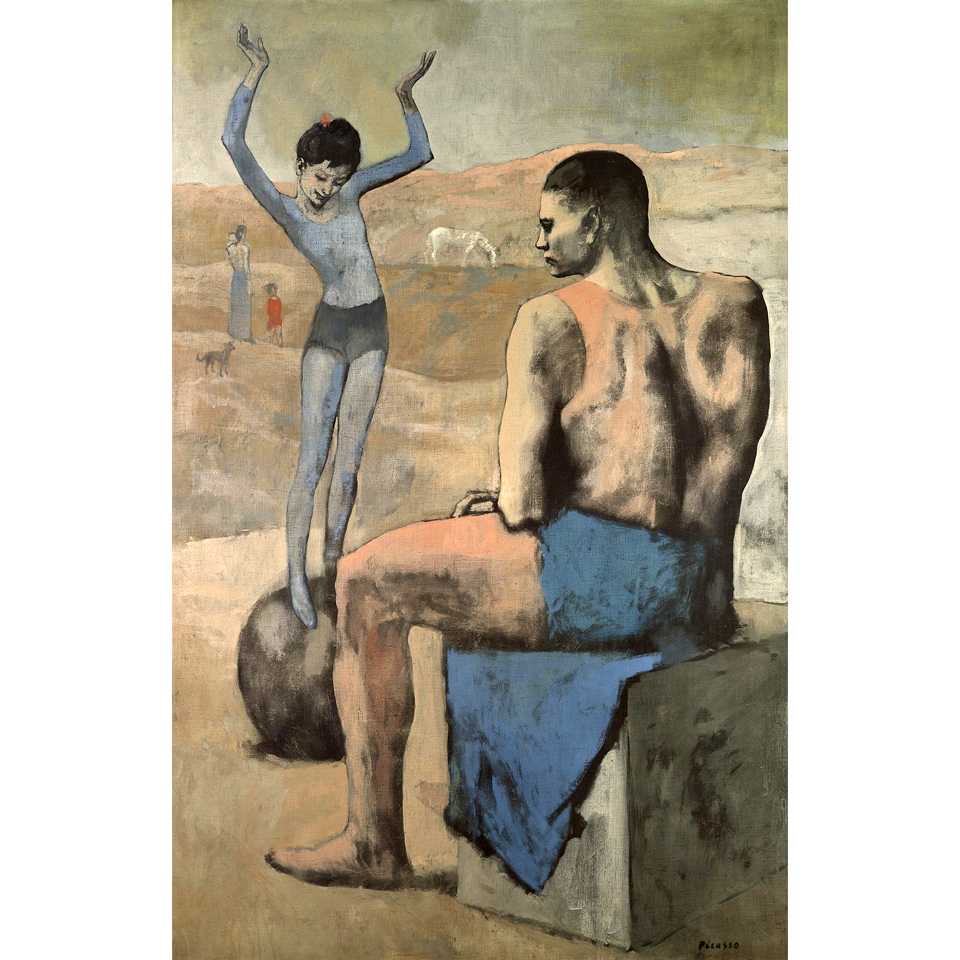

1905

Холст, масло. 147 х 95 см

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Как ни странно, ни в Европе, ни в Америке в те годы фактически не было коллекционеров, планомерно и целенаправленно собиравших новейшую французскую живопись. […] Так что на заре XX века единственными «конкурентами» москвичей оставались Лео и Гертруда Стайн: уступая русским купцам в финансовых возможностях, брат с сестрой опередили их, став первыми покупателями Матисса и Пикассо. Стайны действовали спонтанно, влюблялись в художника, а потом разочаровывались, что в итоге привело к исчезновению их общей коллекции.

[…] Стайны продолжали жить на широкую ногу, но их финансовое положение ухудшилось. […] Кроме купленных когда-то задешево картин, продавать им было нечего. При разделе коллекции Гертруде достались почти все картины Пикассо. Та решилась пожертвовать тремя работами своего любимца: «Трех женщин» и «Девочку на шаре» у нее купил Канвейлер (Даниель Анри Канвейлер — французский галерист, историк искусств и писатель. — TANR) и тут же перепродал русским клиентам. Шедевр кубистического периода достался Щукину, а «розового» — Морозову (он заплатил тогда за «Девочку на шаре» 16 тыс. франков, приблизительно 426 руб. — TANR). Москвичи отлично знали стайновские картины. Оба не раз бывали в просторной студии американцев на рю де Флёрюс, 27, где в несколько рядов висели полотна Сезанна, Гогена, Ренуара, Матисса и Пикассо.

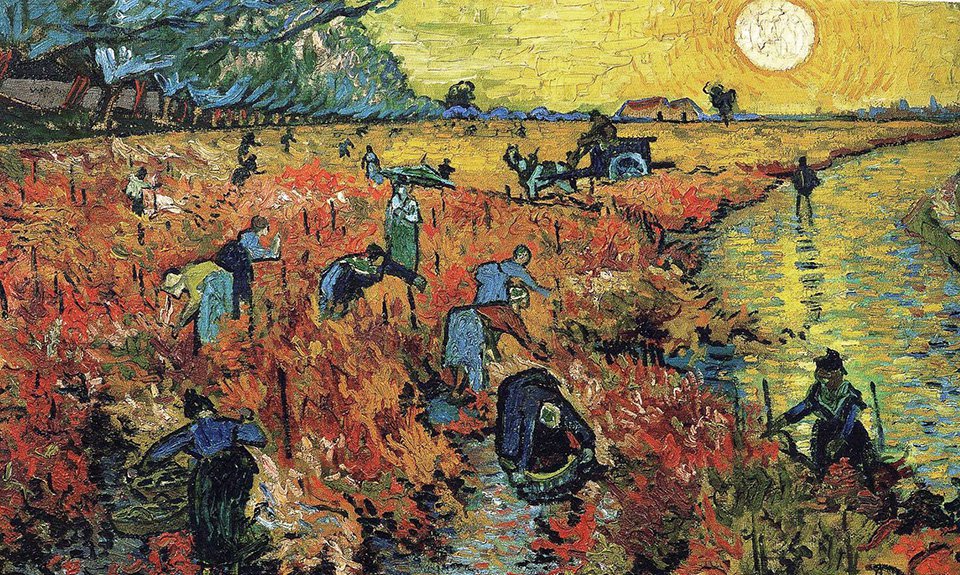

1888

Холст, масло. 75 x 93 см

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Эжен Дрюэ, готовивший у себя в галерее выставку ван Гога, не только прекрасно знал всех владельцев картин ван Гога, но и был осведомлен об их намерениях. В частности, о том, что князь Ваграмский готов расстаться с несколькими работами. Дрюэ успел продать Морозову одного ван Гога (имеются в виду «Хижины», купленные Дрюэ для Морозова) и не желал упустить свой шанс, благо русский клиент был полон энтузиазма. «Я только что встретился с владельцем картин, которые мы с вами видели. Он просит 30 тыс. франков за „Красные виноградники “ и 25 тыс. франков за каждую из остальных четырех картин, которые висят на стене рядом с „Виноградниками“. Что составляет 130 тыс. франков за пять картин. Но если они будут куплены вместе, их уступят за 100 тыс. франков», — писал Морозову Дрюэ. […] Кроме писем Эжена Дрюэ, которые бережно хранил адресат, у нас нет никаких иных документальных свидетельств, проливающих свет на покупку полотен ван Гога осенью 1909 года. Со слов Бориса Терновца известно, что не кто иной, как Валентин Серов, привлеченный в качестве арбитра, посоветовал Морозову из пяти картин выбрать «Красные виноградники» и «Прогулку заключенных». На выставке, открывшейся в галерее Дрюэ в ноябре, обе картины уже числились принадлежащими Monsieur Morosoff. […]

«Русский, который не торгуется» сумел выторговать «Красные виноградники» на треть дешевле, а на сэкономленные деньги купить у Дрюэ ту самую картину ван Гога, о которой шла речь в последнем письме. «Пейзаж в Овере после дождя» отличался от драматических работ художника романтическим настроением и какой-то невероятной̆ просветленностью. Ничто в этом идиллическом полотне, написанном в июне 1890 года, не предвещало трагического конца: 27 июля Винсент ван Гог смертельно ранит себя выстрелом из револьвера и через два дня скончается.

1911

Холст, масло. 457 х 407 см

Государственный Эрмитаж

Судя по заметкам на полях каталогов, Боннар поначалу Морозову не особенно нравился. Однако вскоре Иван Абрамович изменил мнение и купил два пейзажа, а на Осеннем салоне 1908 года пришел в восторг от натюрморта с зеркалом, в котором отражалась фигура обнаженной. Валентин Серов, считавший «Зеркало над умывальником» едва ли не лучшей работой в морозовском собрании, был с ним полностью солидарен. Позднее Морозов купит еще десять полотен Боннара, причем шесть из них художник выполнит по его заказу. Ровно так же поступал Сергей Щукин, покупавший у своего фаворита Матисса картину за картиной. […] Купив «Зеркало над умывальником», Иван Абрамович попросил Бернхейма познакомить его с художником. Неясно, договорились ли они сразу насчет сюжета будущего «панно между колоннами» для морозовского особняка. Зато относительно второго заказа (разумеется, диптиха) Морозов выразился вполне определенно, попросив взять в качестве темы что-нибудь из парижской жизни, которая его всегда манила и интриговала. Двухчастную «Парижскую сюиту» Боннару пришлось на время отложить и заняться трудоемкими четырехметровыми панно для лестницы. Весной 1911 года триптих «У Средиземного моря» был завершен и показан на Осеннем салоне. По окончании выставки панно прибыли в Москву (речь идет о картинах «Утро в Париже» и «Вечер в Париже» (1911, ГЭ), заказанных художнику в январе 1910 года через галерею Бернхейм-Жён вместе с триптихом. Картины приобретены в 1912 году за 5 тыс. франков, триптих — в 1911 году за 25 тыс. франков). […] Верхняя площадка лестницы отлично просматривалась снизу. Стоило распахнуть парадную дверь и поднять голову, как взгляду открывалась сказочная картина: голубая полоска моря, солнце, золотистый песок, фигурки играющих детей. Живопись Боннара расцветила особняк красками Лазурного Берега, нежные ароматы которого буквально витали в его залах: сирень, цикламены и ландыши доставляли в холодную Москву прямо из теплой Ниццы.

1898

Холст, масло. 65 х 82 см

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

В начале января 1898 года Писсарро поселился в Отель-дю-Лувр, в номере, из окна которого открывалась дальняя перспектива Оперного проезда, завершающегося зданием Гранд-опера. «Я тружусь вовсю: у меня шесть оконченных полотен и четыре начатых; видишь, я не теряю времени даром. Я рассчитывал на карнавал, но погода ужасная, идет град», — писал художник сыну Люсьену. Влажная атмосфера рождала зыбкую дымку, объединявшую «потоки экипажей, мелькание человеческих фигур, падение снежных хлопьев». «Эффект снега. Утро», — приписал к названию картины художник-импрессионист. […]

Весной 1898 года Дюран-Рюэль (Поль Дюран-Рюэль, торговец картинами и коллекционер. — TANR) выставил последние, совсем свежие работы Камиля Писсарро, которого вскоре будут величать патриархом импрессионизма, у себя в галерее. Выставку на рю Лаффит посетили двое русских: Сергей и Петр Щукины. Привел их в галерею родственник, художник Федор Боткин, живший, как и Иван Щукин, младший брат московских коллекционеров, в Париже. Ни Сергей, ни Петр прежде ничего подобного не покупали. Петр с юности был страстным собирателем, но с живописью французских импрессионистов вряд ли прежде был знаком. Сергей только начинал интересоваться современным искусством и понемногу покупал картины русских художников для украшения дома.

«...Мои „Оперные проезды“ развешаны у Дюран-Рюэля. У меня отдельный большой зал, там двенадцать „Проездов“, семь или восемь... „Бульваров“, — писал сыну Писсарро. Петр выбрал «Площадь Французского театра», летний пейзаж с зелеными кронами каштанов, а Сергей через год купит более романтичный «Оперный проезд в Париже».

1899

Холст, масло. 89 х 93 см

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

За пять лет Сергей Щукин сумел собрать первоклассную коллекцию Клода Моне — 11 полотен, повествующих о рождении, становлении и закате импрессионизма. На первых порах от брата не отставал и Петр Щукин, рискнувший купить две картины Моне, которые спустя почти 15 лет также достанутся Сергею. […] Щукину удалось собрать образцы самых знаменитых серий Клода Моне — «Стога», «Соборы», «Кувшинки», «Ветей», «Темза». […]

«Хозяин нажал электрическую кнопку, и зал осветился ярким светом. Моментально из темноты выступили картины „Вот Моне, — говорит Сергей Иванович Щукин. — Вы посмотрите, живой. В картине при электрическом свете на расстоянии совсем не чувствуешь красок, кажется, что смотришь в окно утром где-нибудь в Нормандии, роса еще не высохла, а день будет жаркий“, — писал в своем дневнике в 1900 году Василий Переплетчиков. […]

Покупать картины в мастерских художников для Щукина не было в порядке вещей. Обычно он приобретал работы в галереях парижских маршанов, однако бывали случаи, когда московский коллекционер лично появлялся в ателье. Впервые это случилось в 1900 году, когда Сергей Иванович отправился к Клоду Моне в Живерни. Приехав в Нормандию поздней осенью, он не смог полюбоваться цветущим садом, но увидел его на картине — солнечный летний день, пруд с водяными лилиями, японский мостик и буйная зелень — и купил ее. Но одними «Белыми кувшинками» коллекционер не удовлетворился и зарезервировал за собой еще и «Руанский собор вечером», за которым пообещал вернуться.

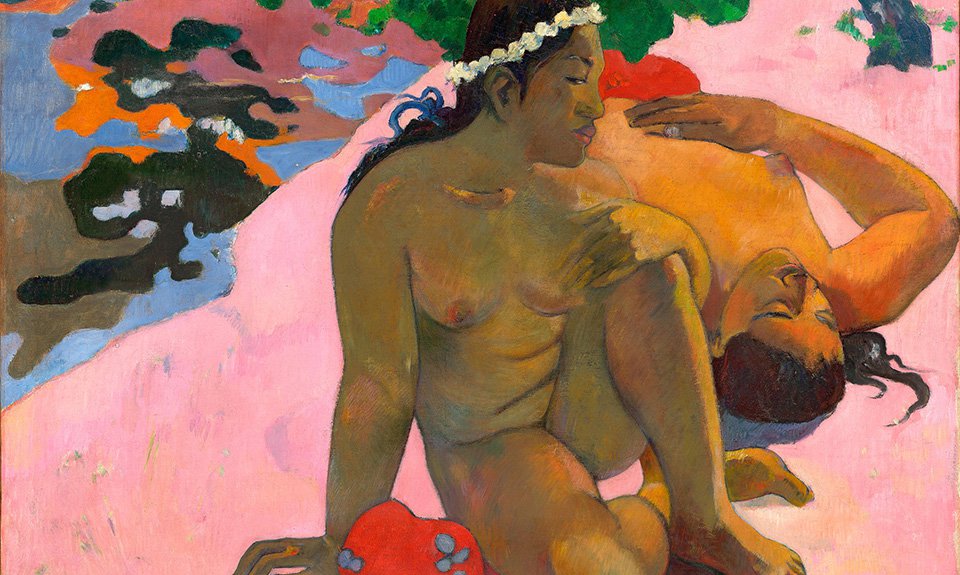

1892

Холст, масло. 66 х 89 см

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Покупать Сезанна, ван Гога и Гогена Щукин начал практически одновременно, но двум первым явно предпочел последнего — шестнадцать полотен Поля Гогена против восьми Сезанна и четырех ван Гога. […] Привезя первые полотна Гогена в Москву, Сергей Иванович какое-то время не решался показывать картины гостям, «щадил торговых людей», как вспоминал художник Сергей Виноградов, «и не сразу ошарашивал их живописным неистовством». «Один б-б-безумец это написал, — заикаясь, якобы говорил он, показывая картины Гогена, — а д-д-другой безумец это купил». Сначала полотна Гогена висели в кабинете, где хозяин до поры до времени их «выдерживал». Но очень скоро картины украсили парадную столовую, казавшуюся немного сумрачной из-за темных шелковых обоев, дубовых панелей и расписного потолка. […] Входивших в столовую ослепляли гогеновские краски: «желто-оранжевое пламя», «сладость розового цвета» и «глубокая пышность синевы». […] Достоверно известно, что 5 ноября коллекционер приобрел у Воллара три полотна Гогена из числа выставлявшихся им на Осеннем салоне 1906 года: «Младенец», «Таитяне в комнате» и написанную во время первой поездки на Таити «А, ты ревнуешь?». За три картины московский коллекционер заплатил 21 тыс. франков. Мотив, легший в основу картины, созданной во время первого путешествия на Таити, описан в книге-дневнике Гогена «Ноа Ноа». «На берегу две сестры — они только что искупались, и теперь их тела раскинулись на траве в непринужденных сладострастных позах — беседуют о любви вчерашней и о той, что придет завтра. Одно воспоминание вызывает раздоры: „Как? Ты ревнуешь!”». «Недавно я написал шикарное ню: две женщины на берегу. Мне кажется, что это — лучшее из того, что я пока сделал», — писал Гоген одному из своих ближайших друзей, художнику Даниелю де Монфреду. Гоген ценил этот холст очень высоко и, отправляя картины в декабре 1892 года на выставку в Данию, наставлял жену не продавать полотно дешево.

1910

Холст, масло. 260 x 391 см

Государственный Эрмитаж

Матисс стал самым сильным, «до конца так и не изжитым» щукинским увлечением. Сергей Иванович влюбился в художника с первого взгляда. Живопись Матисса мало кому тогда нравилась. О нем говорили, что он «бесформенный», «грубый», «наглый», «нахальный недоучка, взбитый парижской рекламой» и т. д. Увидев весной 1906 года на Салоне независимых большой холст «Радость жизни», коллекционер захотел познакомиться с автором и попросил Амбруаза Воллара устроить встречу с мсье Матиссом. […] В лице Щукина Матисс нашел «идеального патрона», а Щукин в Матиссе — «художника будущего». […] Сергей Иванович купит 37 матиссовских полотен и отправит мэтру столько же писем. Картины он будет покупать прямо в мастерской, беря не только законченные, но и едва начатые полотна. После знакомства со Щукиным жизнь Матисса кардинально изменилась. Столько лет нужды — и вдруг такой щедрый, а главное, верный клиент. […] Художник вспоминал, что в какой-то момент стал бояться визитов русского, который удивительно верно и безошибочно выбирал последние, самые новаторские картины и забирал «еще до того, как на них высыхала краска». […] Щукину хотелось, чтобы Матисс написал для него нечто необыкновенное. Художник прислал в Москву эскизы: «Танец», «Купальщицы у реки» и «Музыка». Заказчика композиции привели в некоторое замешательство: на всех трех присутствовали обнаженные фигуры. «Сударь… увы! Я не могу поместить ню у себя на лестнице. После смерти одного из моих родственников я принял к себе в дом… девочек, а у нас в России (мы здесь немного на Востоке) нельзя показывать ню девочкам», — начал оправдываться Щукин. Повесить на лестнице многометровые панно Матисса, да еще с обнаженными фигурами, Сергей Иванович опасался не только из-за девочек. Он прекрасно понимал, что в Москве такую живопись сочтут откровенным издевательством. […] На Осеннем салоне 1910 года, где Матисс выставил написанные по заказу Щукина панно, публика просто негодовала. […] Щукин уехал из Парижа в день закрытия Салона. Мысль о «Танце» и «Музыке» преследовала и не давала покоя. 10 ноября Матисс получил от него телеграмму: Щукин решил от панно не отказываться и просил срочно отправить их в Москву. На следующий день Сергей Иванович написал художнику письмо. «Сударь, в дороге (два дня и две ночи) я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. По этой причине я решил выставить Ваши панно. Будут кричать, смеяться, но поскольку, по моему убеждению, Ваш путь верен, может быть, время сделается моим союзником и в конце концов я одержу победу».

В статье использованы отрывки из книг Наталии Семеновой «Братья Морозовы» и «Щукин. Биография коллекции», вышедших в издательстве «Слово»/Slovo и отмеченных премией The Art Newspaper Russia в номинации «Книги».

К проекту «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ имени А.С. Пушкина (с 28 июня по 30 октября) «Слово/Slovo» выпустило каталог «Коллекции Ивана и Михаила Морозовых», автором которого также стала Наталия Семенова, научный консультант выставки.