Пожалуйста, подтвердите свое совершеннолетие.

В залах Третьяковки на Крымском Валу будут показаны работы Генриха Семирадского, а также картины русских художников его круга, древние памятники из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и произведения современных художников, использующих всё те же классические мотивы.

Как рассказала нашему изданию Татьяна Карпова, куратор выставки, ее название «По примеру богов» взято у полотна Семирадского, которое хранится в Национальной галерее Армении и станет одним из главных экспонатов. «В это название одновременно включено несколько разных смыслов. Мы показываем различные волны обращения художников к античному наследию на протяжении нескольких веков. Вместе со зрителем мы задаемся вопросами: возможно ли это возвращение? что можно извлечь из этой темы сегодня? что античность значит для современного человека?» — объясняет куратор.

Монографической выставкой Семирадского проект Третьяковской галереи не является. По словам Татьяны Карповой, посвятившей художнику монографию (2008), это невозможно по ряду причин. Одна из них — географическая. Представитель польского рода, Семирадский родился в Харьковской губернии, был подданным Российской империи, жил и учился в Петербурге, наконец, обосновался на вилле в Италии. Поэтому его наследие рассеяно по разным странам, и собрать его весьма затруднительно. Россия обладает значительной долей живописного наследия Семирадского (около трети сохранившихся полотен, вокруг которых и построена выставка). Причина этому — в особенной любви русских заказчиков к художнику, в покровительстве ему императорской фамилии. Самые важные произведения предоставил Государственный Русский музей — в Москву приехали «Грешница», «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине» (покупка которой побудила Александра III к основанию Русского музея), «Римская оргия блестящих времен цезаризма» и другие ключевые работы, в том числе графика, которой в российских собраниях крайне мало.

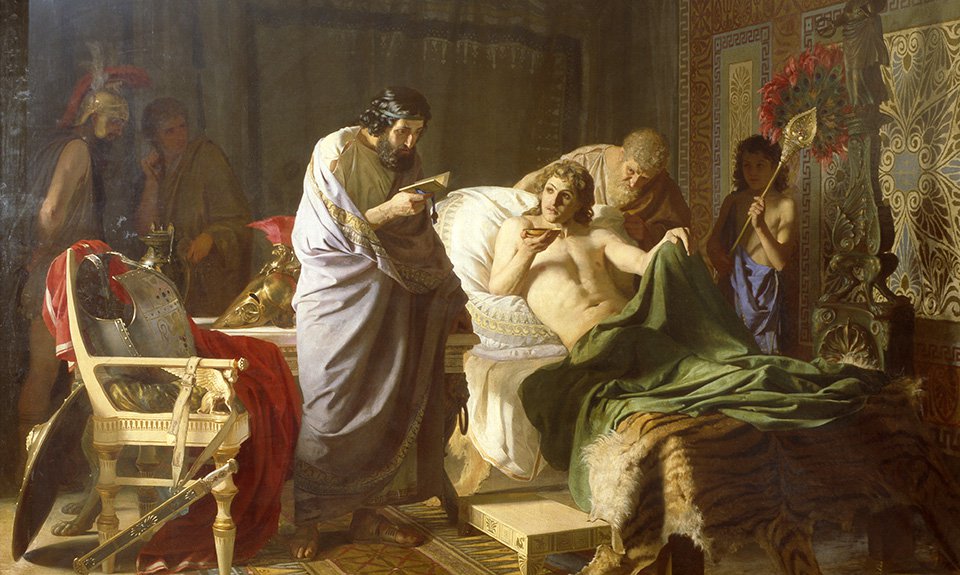

Также активно участвуют сама Третьяковка и региональные музеи, несколько произведений прибыли из Армении и Белоруссии — всего десять музеев. «После революции Семирадский был забыт, отношение к нему было презрительным. Его искусство казалось чуждым, буржуазным. Из крупных музеев и Государственного музейного фонда его работы старались раздавать. Таким образом, много произведений оказалось в небольших музеях», — поясняет Татьяна Карпова. Также покажут несколько работ из частных собраний. Увы, Государственный исторический музей из-за условий экспонирования и сохранности не смог предоставить «Славянский цикл»: для этого его пришлось бы демонтировать из интерьеров зала. А вот минский Национальный художественный музей заранее прислал «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу», и в Москве отреставрировали эту картину.

Недостаток графики восполнят мультимедийными программами. К примеру, на экранах будут представлены рисунки и этюды из польских собраний. По словам Карповой, это особенно интересно. «Личность в эпоху академизма скрывала себя за стилем. А в графике Семирадский себя проявлял. В частности, оказалось, что в его наследии много карикатур, что он был язвительным человеком. При этом диссертацию, до того как полностью отдаться искусству, он написал об инстинктах насекомых. В этом он чем-то сближается с Набоковым. И в его рисунках есть фантасмагории — полулюди, полуживотные, насекомые, монстры». Другая мультимедиасерия будет посвящена плафону, написанному художником для особняка Нечаева-Мальцова в Петербурге. Ныне здание занято МВД и доступ туда закрыт, но съемку удалось осуществить.

Однако, повторимся, проект, хоть и имеет фамилию Семирадского в заглавии, не посвящен исключительно ему. Также он рассказывает о других авторах, использующих познание античности как способ познания окружающей вселенной. «Мир Семирадского строится на дихотомии прекрасного и ужасного, — говорит куратор. — Впервые я показала этот метод на выставке „Пленники красоты“. Это были салонные произведения, ранее спрятанные от широкой публики, находившиеся в пренебрежении». Выставка 2011 года прошла в Третьяковке с большим успехом, доказав, что современному зрителю интересны и гармония поздних академистов (Генрих Семирадский, Константин Маковский и прочие), и их интеллектуальные ребусы. Новый проект становится, таким образом, логическим продолжением «Пленников красоты». Помимо Семирадского, тут будут представлены его современники, работавшие в том же жанре, в частности Федор Бронников и Василий Смирнов (любопытно, что их работы Павел Третьяков, в отличие от произведений поляка, покупал). В первую очередь, это «русские римляне» из круга Семирадского, вращавшиеся в его орбите в Италии: Степан Бакалович, Вильгельм Котарбинский, Павел и Александр Сведомские. Музей-заповедник «Павловск» предоставит произведение главного конкурента Семирадского на мировой арене — Лоуренса Альмы-Тадемы «Розы. Наслаждение любовью», купленное Николаем II. Вся эта феерия красок природы и голубых небес Средиземноморья будет разбавлена скульптурами того же времени и стиля — произведениями Пия Велионского, Николая Лаверецкого. Из более ранней эпохи в Третьяковку заглянут рельефы Федора Толстого. Античные подлинники и слепки предоставил Пушкинский музей. Помимо ваз, масок, канделябров и статуй, это будут копии артефактов, которые Семирадский знал, ценил, писал и коллекционировал. Например, античный треножник, найденный в Геркулануме, который он писал несколько раз, — москвичам он хорошо известен по копии, заказанной профессором Иваном Цветаевым.

Архитекторами выставки выступают Сергей Чобан и Александра Шейнер. Они превратили главный выставочный зал Новой Третьяковки в подобие античного амфитеатра, причем все это в терракотово-серых цветах помпейских росписей.

Связь Семирадского с нашим сегодняшним днем подчеркнут с помощью произведений художников второй половины ХХ века и наших дней. Это работы мастеров «Новой академии», в первую очередь Тимура Новикова, серия снимков Олега Маслова, посвященная Альме-Тадеме, фотопроект Тимофея Парщикова Times New Roman, «Сон императора» Ольги Тобрелутс, архитектурные фантазии Валерия Кошлякова и другой contemporary art из собрания ГТГ. К сожалению, многоканальная инсталляция AES + F «Пир Трималхиона», которая должна была вступить в диалог с «Фриной…», в последний момент была отозвана с выставки. Внутренний двор музея украсит «Большая античная голова» Аристарха Чернышева.

Организации выставки предшествовала долгая и трудоемкая работа по составлению каталога-резоне Генриха Семирадского. Татьяна Карпова рассказывает, что, когда после выхода ее книги о Семирадском в 2008 году, она оказалась в Польше, там даже не было искусствоведов, занимавшихся его творчеством. По ее словам, плохой шлейф ассоциаций тянулся за Семирадским и в Польше ХХ века. Помимо того, что это тоже было бывшее коммунистическое государство с «правильными» представлениями об искусстве, этому способствовала и прижизненная репутация художника. В отличие от Яна Матейко, в те же годы воспевавшего своей кистью национальную польскую тему, космополит и эрудит Семирадский выбрал наднациональный путь. Он не увлекался сарматским колоритом и злободневным историческим жанром, несмотря на упреки варшавской прессы и местной критики. На конференции в Варшаве Татьяна Карпова обсудила с польскими коллегами возможности сотрудничества в работе над каталогом-резоне. Позже был получен государственный грант, и с 2015 года началась целенаправленная научная работа, в которой участвовали ученые самых разных специализаций, в том числе антиковеды и археологи, специалисты по эпиграфике (поскольку сам художник был невероятно эрудированным человеком и страстным коллекционером древних подлинников). При составлении каталога удалось совершить много научных открытий, в том числе благодаря тому, что была исследована многочисленная графика Семирадского, хранящаяся в Польше. Свои двери для исследователей открыл и Архив Папского института церковных исследований в Риме, где оказались его итальянские бумаги.

Каталог в итоге сформирован не по хронологическому принципу, а по тематическому, так как художник долго развивал одну и ту же тему в этюдах, набросках, а также в повторениях (в некоторых случаях, возможно, с помощниками). Удалось выявить около 20–30 картин Семирадского по старинным фотографиям, в том числе снимкам интерьеров помещений, в которых они висели. Оказывается, ранее от внимания исследователей ускользал нетипичный Семирадский — портретная живопись, виды монастырей. В итоге каталог на польском и английском языках будет состоять из четырех томов. Первые два — непосредственно резоне, третий содержит статьи, а последний, с технологическими данными (в том числе рентгенограммами и снимками, предоставленными ГТГ и ГРМ), сейчас находится в печати. Предполагалось, что русскоязычная версия тоже будет создана, если появятся спонсоры.

Государственная Третьяковская галерея

«Генрих Семирадский»

28 апреля – 3 июля